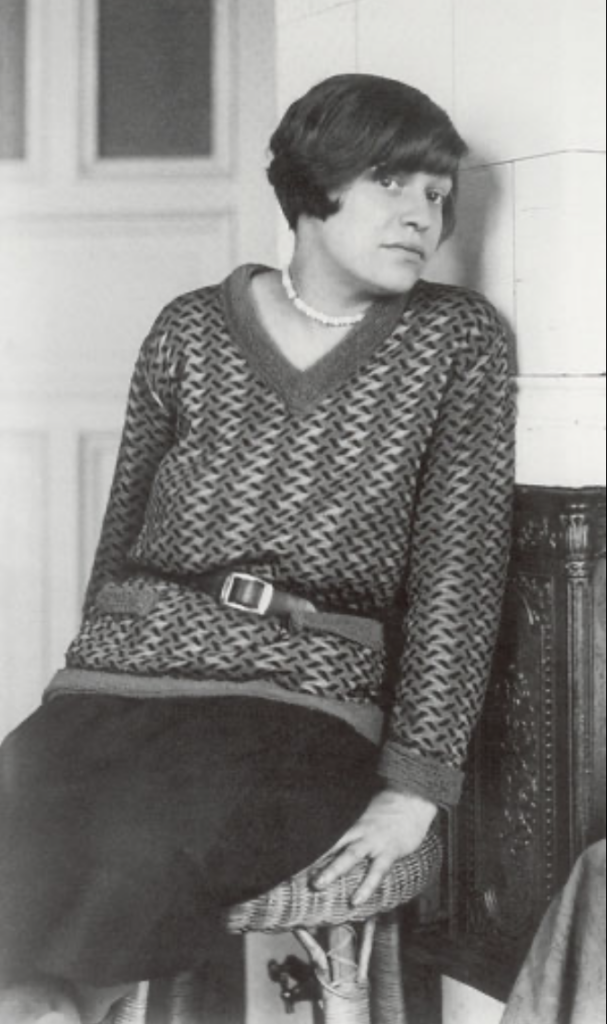

Die deutsche Malerin und Künstlerin Elfriede Lohse-Wächtler (geboren 1899 in Dresden, ermordet 1940 in Pirna) verbrachte wichtige Jahre ihres künstlerischen Schaffens von 1925 bis 1931 in Hamburg und gilt heute als bedeutende Künstlerin der Neuen Sachlichkeit. 1929 wurde sie wegen einer psychischen Erkrankung in die Staatskrankenanstalt Friedrichsberg eingewiesen, an diese Verbindung nach Barmbek-Süd und Eilbek erinnern der Elfriede Lohse-Wächtler-Weg und ein Rosengarten auf dem heutigen Gelände der Schön Klinik.

In ihrer Zeit in der Psychiatrie entstand die Serie „Friedrichsberger Köpfe“, die vorwiegend aus Porträts von Mitpatient*innen besteht, die mit eindringlicher Genauigkeit und schwungvollem Strich gezeichnet sind und den Alltag der Patient*innen zeigen. In großformatigeren Aquarellen proträtierte sie außerdem immer wieder marginalisierte und randständige Personen der Gesellschaft, etwa Sexarbeiter*innen, von Rassismus betroffene, Sinti*zze und Rom*nja, Chines*innen und andere.

Ihre Arbeiten sind eine Wertschätzung für jene, die gesamtgesellschaftlich wenig Anerkennung gefunden haben und zeigen gleichzeitig, dass Solidarität und Gemeinschaft immer schon über die Grenzen verschiedener Diskriminierungserfahrungen gelebt wurden. Die Nationalsozialisten sahen in vielen dieser künstlerischen Arbeiten Beispiele für „Entartete Kunst“. Elfriede Lohse-Wächtler wurde als psychisch Kranke vom nationalsozialistischen Regime verfolgt und 1940 im Rahmen einer größeren Tötungsaktion ermordet.

Vom 28.01. bis 04.03.2025 erinnert im Rahmen der Woche des Gedenkens in Hamburg-Nord eine Ausstellung im Barmbek°Basch an Leben und Werk von Elfriede Lohse-Wächtler.

Eine Kooperation von Hamburger Bücherhalle, Der Kirchengemeinde Alt Barmbek, Barmbek°Basch und dem Kulturpunkt Basch.

Gefördert vom Bezirk Hamburg Nord!

Foto: Elfriede Lohse-Wächtler vor dem Kachelofen (um 1928) aus Privatbesitz / Wikipedia